痛風にコーヒー

は大丈夫ですか?

「痛風にコーヒーは大丈夫ですか?」朝の一杯のコーヒーを楽しみにしている方にとって、痛風の診断を受けた後に浮かぶ疑問ではないでしょうか。

コーヒーは痛風を悪化させる飲み物なのか、それとも意外にも予防に役立つのか?

ある研究では、適切に飲めばコーヒーが痛風予防に良い影響を与える可能性が示されています。

尿酸値とコーヒーの関係、安心して楽しめる飲み方のコツ、そして避けるべき飲み方まで、科学的根拠をもとにわかりやすく解説します。

痛風とうまく付き合いながらコーヒーを楽しむためのポイントを、ぜひ参考にしてください。

目次

痛風とコーヒーの関係とは?正しく知って健康管理!

痛風とは?

痛風はなぜ起こる?尿酸の蓄積メカニズム

「痛風にコーヒーは大丈夫なの?」この質問をよく耳にします。

でも、その答えに進む前に、まず痛風という病気のメカニズムを理解しておきましょう。

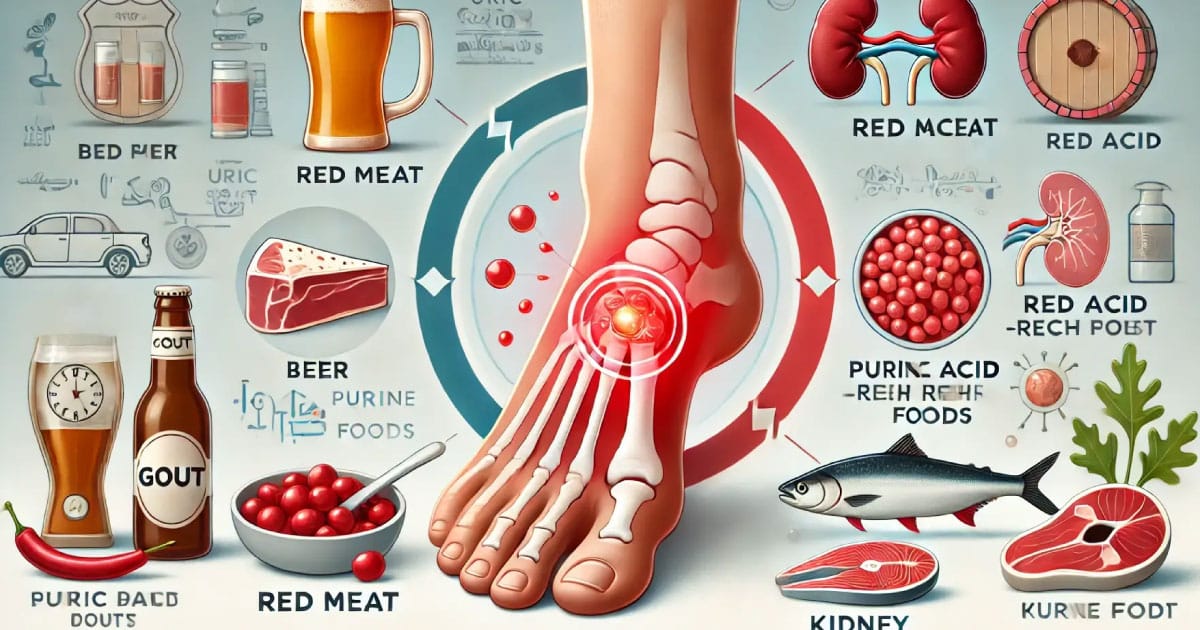

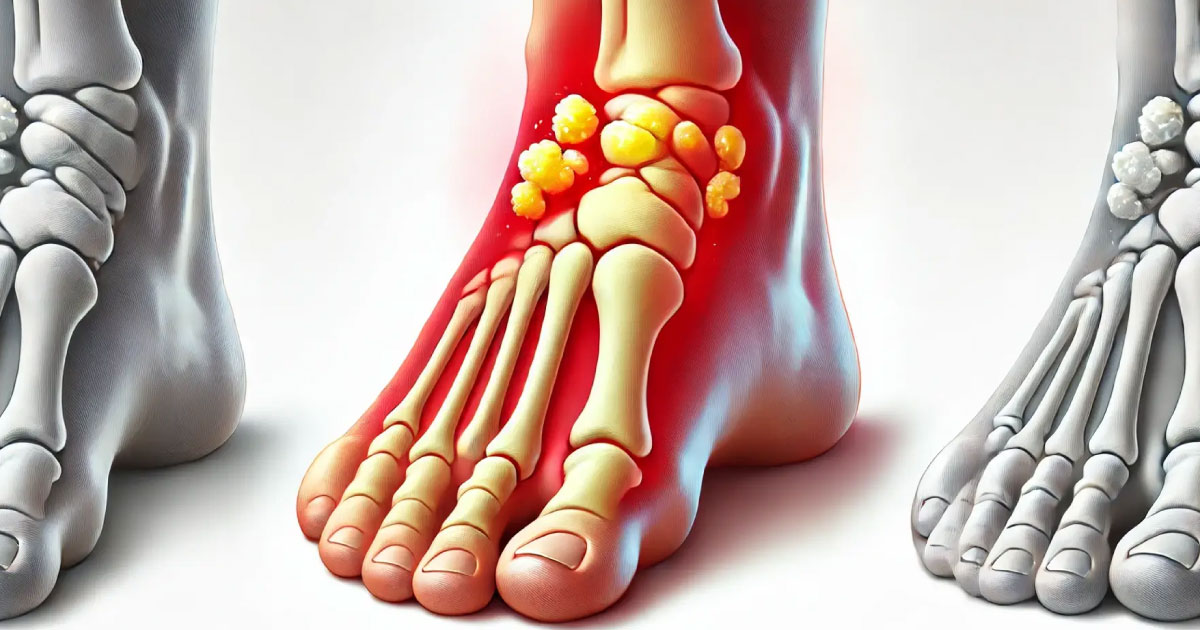

痛風は、私たちの体の中に尿酸という物質が溜まりすぎて起こります。

この尿酸は、プリン体という、肉や魚に多く含まれる成分が体内で分解されるときにできる老廃物です。

健康な体なら、この尿酸は腎臓がフィルターとなって尿と一緒に排出してくれます。

ところが、体内で尿酸が作られすぎたり、腎臓の働きが弱くて上手く排出できなかったりすると、血液中の尿酸濃度が高くなってしまいます。

その結果、尿酸が針のような結晶となって関節に溜まっていくのです。

なぜこんなことが起きるのでしょうか?

遺伝的な体質も関係していますが、毎日の食べ物や生活習慣も大きく影響します。

レバーや白子、肉類、お酒(特にビール)といったプリン体をたくさん含む食品を食べ過ぎると、体内の尿酸が増えやすくなります。

また、運動不足や強いストレス、水分不足も尿酸が排出されにくくなる原因です。

発作の痛みと合併症のリスク

痛風の発作は、まるで青天の霹靂のように突然やってきます。

足の親指の付け根が一番多いのですが、ここが赤く熱を持って腫れ上がり、想像を絶する痛みに襲われます。

「布団のシーツが触れるだけでも痛い!」と訴える方もいるほどです。

この激痛は数日から1週間ほど続き、やがて自然と治まります。

すると多くの方は「あれ?もう大丈夫かな」と安心してしまいがち。

でもこれこそが痛風の落とし穴です。

何も対策をしないまま過ごすと、次第に発作の間隔が短くなり、痛みの期間も長くなっていきます。

繰り返す発作は関節にジワジワとダメージを与えます。

尿酸の結晶が少しずつ積み重なり、やがては骨や関節を変形させることも。

階段の上り下りや歩行が困難になる方もいらっしゃいます。

さらに心配なのは、痛風が体全体に及ぼす影響です。

尿酸が腎臓に溜まると、腎臓の機能が低下し、腎臓結石や慢性腎臓病といった深刻な合併症を引き起こすリスクが高まります。

「一度痛かっただけだし、今は平気だから」と見過ごさないでください。

痛風は決して甘く見るべき病気ではありません。

初期の段階から食生活の見直しや適切な治療を始めることが、将来の健康を守る鍵となります。

コーヒーが痛風に与える影響とは?

「コーヒーを飲むと痛風になる?」その噂、本当?

「コーヒーを飲むと痛風になるって本当?」このような質問をよく受けます。

まずお伝えしたいのは、この噂は科学的には裏付けられていないということです。

むしろ、「適量のコーヒー摂取が痛風予防に役立つ」という研究もあるくらいです。

では、なぜこのような誤解が広まったのでしょうか?

多くの方は「コーヒーに含まれるカフェインがプリン体を増やして尿酸値を上げるのでは」と考えるからかもしれません。

確かにカフェインの代謝過程では微量のプリン体が生成されますが、その量は極めてわずか。

焼き肉一枚や魚一切れから摂取するプリン体と比べたら、ほんの小さな点にすぎません。

コーヒーの良い面に注目してみましょう。

コーヒーには実はカフェイン以外にもポリフェノールや抗酸化物質が豊富に含まれています。

最近の研究では、これらの成分が尿酸の排出を助け、痛風の炎症を抑える作用がある可能性が指摘されているのです。

ただ、飲み方には要注意です。

たっぷりの砂糖やクリームを入れた甘いコーヒーを毎日飲み続けると、体重増加や血糖値の乱れを招き、結果的に痛風リスクを高めてしまう恐れがあります。

また、カフェインには水分を出す働き(利尿作用)があるので、コーヒーだけを飲んで水分補給をおろそかにすると、尿酸が体内に溜まりやすくなることも。

コーヒー自体は痛風の犯人ではないため、飲み方と生活習慣全体のバランスに気をつけながら、美味しいコーヒーを罪悪感なく楽しみたいですね。

コーヒーは痛風に良いの?悪いの?

痛風とコーヒーの意外な関係

コーヒーで痛風が予防できる?そのメカニズムとは

朝のひとときに欠かせないコーヒー。

実は、このコーヒーが痛風予防の味方になってくれるかもしれません。

その秘密は、コーヒーに含まれる成分にあります。

特にクロロゲン酸というポリフェノールの一種や、カフェインが腎臓を刺激して尿酸の排出を促進する働きがあるという報告があります。

ある調査では、コーヒーを毎日飲む人は、そうでない人と比べて痛風発症率が約30%も低かったというデータもあるようです。

ただ、これは「誰でもコーヒーを飲めば痛風にならない」という魔法の薬ではありません。

体質には個人差がありますので、中には、カフェインに敏感で、摂取するとかえって一時的に尿酸値が上がってしまう方もいます。

自分の体が「コーヒーを味方につけられるタイプか」を知ることも大切です。

また、コーヒーの効果は「いつ」「どのくらい」飲むかによっても変わってきます。

空腹時に濃いコーヒーを飲むと胃に負担がかかることもありますし、夕方以降に飲むと睡眠の質を下げ、ストレスを増やして痛風リスクを高める可能性も。

自分の生活リズムに合った飲み方を見つけることがポイントです。

コーヒーと痛風の関係は、単純に「良い・悪い」では割り切れません。

毎日の食事バランスを整え、適度な運動を心がけ、その中でコーヒーを適量楽しむ—そんな総合的なアプローチが、結局は痛風予防への近道になるのではないでしょうか。

カフェインは影響ある?デカフェならどうなのか?

痛風の不安がある方なら、「コーヒーのカフェインは尿酸値を上げるの?下げるの?」という点が気になりますね。

実はカフェインと痛風の関係、一筋縄ではいかないものです。

カフェインの働きは「短期戦」と「長期戦」で全く違った顔を見せます。

短期的には、あなたが美味しいコーヒーを一杯飲んだ直後、実は血中の尿酸値がちょっと上昇することがあります。

これはカフェインが腎臓の働きを一時的に変化させ、尿酸の排出にブレーキをかけるためですが、でもこの影響はほんの一時的なもの。

むしろ長い目で見ると、コーヒーを習慣的に飲んでいる人は、飲まない人より尿酸値が低く、痛風になりにくいという研究結果があるというのが不思議ですよね。

「カフェインが苦手なんだけど…」という方も多くいらっしゃいます。

実は、デカフェコーヒー(カフェインを除去したコーヒー)でも、痛風予防効果が確認されているんです。

これはコーヒー豆に含まれるポリフェノールやクロロゲン酸といった成分が、カフェインとは別ルートで私たちの体を守ってくれているから。

これらの成分には尿酸を体外に出す手助けをしたり、痛風特有の炎症を和らげたりする力があります。

カフェインで眠れなくなる方や、心臓がドキドキしやすい方は、デカフェコーヒーを選ぶという選択肢もあるのは嬉しいですね。

自分の体と相談しながら、ベストな選択をしてみてはいかがでしょうか?

コーヒーを飲むと尿酸値は上がる?下がる?

コーヒーの種類や飲み方による痛風リスクの違い

コーヒーが痛風に与える影響は、実はその種類や飲み方によって大きく変わります。

適切な飲み方をすれば尿酸値をコントロールする助けになる可能性がありますが、誤った飲み方では逆に痛風リスクを高めてしまうことも。

ここでは、痛風持ちの方が知っておきたいコーヒーとの上手な付き合い方をご紹介します。

シンプルなブラックコーヒーは、痛風リスク対策として実は理想的な選択かもしれません。

余分な糖分を含まず、カフェインやポリフェノールといった成分が尿酸の排出を助ける働きを持っているからです。

「苦いのは苦手」という方も、少しずつ甘さを控えめにしていくと、徐々に慣れていくものです。

反対に、砂糖たっぷりのコーヒーやフレーバーシロップを使ったカフェラテなどは注意が必要です。

特に砂糖に含まれる果糖は、体内で代謝される際に尿酸の産生を促進し、尿酸の尿中への排出を抑制して、血中尿酸値を押し上げる可能性があります。

甘いコーヒーが習慣になっている方は、甘さを徐々に減らしていくか、砂糖の代わりに少量のはちみつを使うなど工夫してみるとよいでしょう。

コーヒーの淹れ方によっても違いがあります。

丁寧に抽出したドリップコーヒーは、ポリフェノールや抗酸化物質が豊富で、これらが尿酸の代謝を助けたり炎症を抑えたりする効果が期待できます。

対して、便利なインスタントコーヒーは製造過程で栄養成分の一部が失われることがあり、製品によっては添加物や砂糖が含まれていることも。

時間に余裕があるときは、豆から丁寧に淹れるコーヒーを楽しむのも健康への投資といえるでしょう。

再度の確認ですが、カフェインは適量であれば尿酸の排出に効果的ですが、摂りすぎはかえって尿酸値を上げてしまうこともあるので注意が必要です。

このように、コーヒーとの付き合い方はひとつではありません。

ブラックを基本にする、砂糖は控えめに、良質なコーヒー豆を選ぶ、カフェイン摂取量に気をつける…こういった小さな工夫の積み重ねが、痛風リスクを抑えながらコーヒーを楽しむ秘訣かもしれません。

痛風の人がコーヒーを飲むメリット・デメリット

コーヒーを飲むことで得られるメリット

コーヒー成分の力!ポリフェノールとカフェインが痛風に与える影響

朝の香り高いコーヒーには、単なる目覚めの役割だけではなく、健康維持に役立つ成分が豊富に含まれていることをご存知でしょうか。

特に痛風に悩む方にとって、コーヒーに含まれるポリフェノールとカフェインの働きは見逃せません。

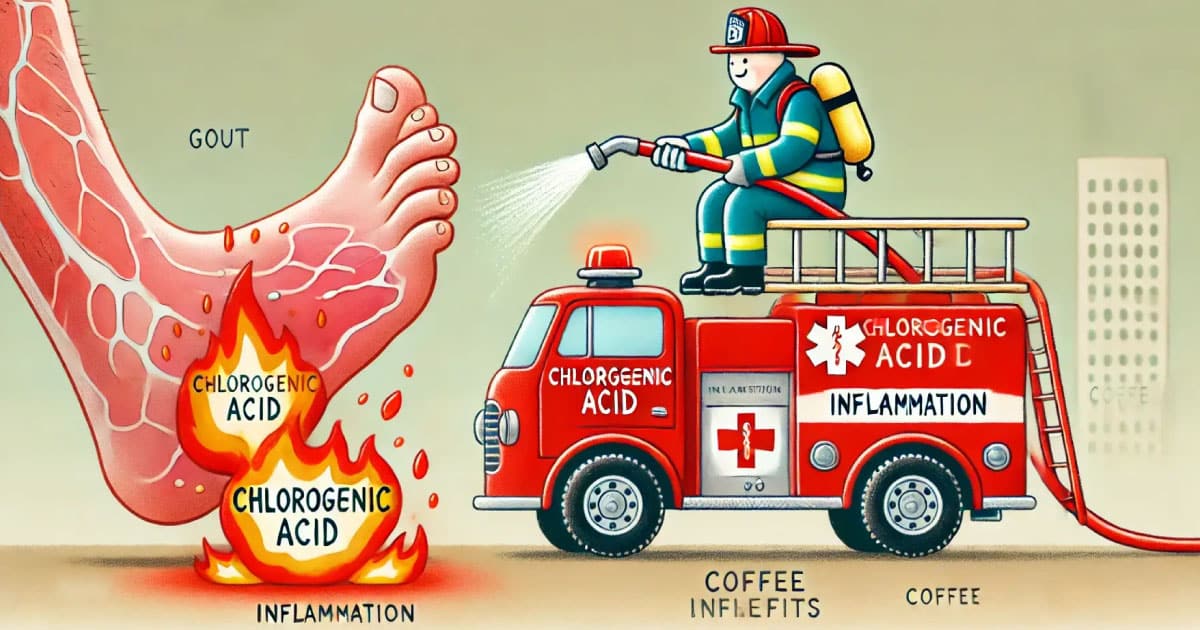

コーヒー豆に含まれるポリフェノールの主役、クロロゲン酸は、私たちの体の中で優れた抗酸化作用と抗炎症作用を発揮します。

痛風の激痛は、関節に溜まった尿酸の結晶が白血球に攻撃されることで生じる炎症が原因です。

クロロゲン酸はこの炎症の連鎖反応を穏やかに抑える手助けをしてくれます。

まるで関節の中の小さな消防士のように、炎症の火種を小さなうちに消してくれるイメージです。

さらに、ポリフェノールには血糖値の急上昇を防ぐ効果もあり、糖尿病と関連が深い痛風の予防にも間接的に貢献しています。

一方、コーヒーといえば思い浮かぶカフェイン。

このカフェインには利尿作用があり、腎臓での尿酸排出を促進する働きがあります。

体内の尿酸は、通常は腎臓でろ過されて尿と一緒に体外へ出ていきますが、カフェインがこの排出の手助けをしてくれるのです。

また、カフェインには血流を良くする効果もあり、体全体の代謝が活発になることで、尿酸の代謝も円滑になります。

ただし、飲みすぎると強い利尿作用で身体の水分が失われ、かえって尿酸濃度が高まることも。

一日に2〜3杯程度を目安にするのが賢明でしょう。

痛風の発症率を低くする効果が期待できるコーヒー、この効果はカフェインを取り除いたデカフェコーヒーでも確認されています。

これは、カフェイン以外にもコーヒーに含まれるポリフェノールや抗酸化物質が、私たちの体の中で痛風対策の要となっていることを物語っています。

それぞれ違った角度から痛風と闘ってくれるカフェインやポリフェノール。

この成分を味方につけるには、正しい飲み方が肝心です。

明日の朝のコーヒーは、ただの習慣ではなく、あなたの健康への小さな投資と考えてみてはいかがでしょうか。

健康維持や糖尿病予防にも役立つ?

コーヒーの魅力は痛風予防にとどまりません。

実は健康維持や糖尿病予防にも良い影響を与える可能性が、多くの研究で明らかになってきています。

習慣的にコーヒーを楽しむ人たちは、そうでない人に比べて糖尿病を発症するリスクが低いというデータも蓄積されています。

これはコーヒーに含まれる様々な成分の働きによるものと考えられています。

コーヒーの健康パワーの源となるのが、クロロゲン酸というポリフェノールの一種。

このクロロゲン酸には食後の急激な血糖値の上昇を穏やかにする効果があります。

まるで血糖値の急上昇にブレーキをかけてくれるようなイメージです。

さらに、インスリンという血糖値を下げるホルモンの働きをサポートすることで、糖尿病予防に一役買っています。

抗酸化作用も持ち合わせているため、血管の老化を防ぎ、心臓病や脳卒中のリスクを減らす可能性も指摘されています。

朝の一杯で目覚めさせてくれるカフェインにも、健康面での利点があります。

カフェインには代謝を活性化させる効果があり、体内の脂肪燃焼をサポート。

基礎代謝が上がれば、自然と体重管理にも役立ちます。

肥満は糖尿病はもちろん、痛風のリスク因子でもあるため、適度なコーヒー習慣は体重コントロールの味方になってくれるかもしれません。

最近の研究では、コーヒーが腸内環境にも良い影響を与える可能性が示されています。

健康な腸内細菌のバランスはインスリンの働きをスムーズにし、血糖コントロールをサポートします。

コーヒーに含まれる食物繊維や様々な成分が、腸内の善玉菌を育て、結果的に糖尿病予防にもつながるというわけです。

ただし、コーヒーに砂糖やホイップクリーム、甘いシロップをたっぷり入れると、せっかくの健康効果を台無しにするどころか、むしろ血糖値を急上昇させ、逆効果になることも。

できればブラックか、ミルクだけを少し加えたシンプルな飲み方を選びましょう。

コーヒーは適切に飲めば、痛風対策だけでなく、糖尿病予防や全身の健康維持にも役立つ心強い味方になります。

痛風持ちが気をつけるべきコーヒーのデメリット

飲みすぎ注意!適量を超えると逆効果?

コーヒーには痛風予防の味方になる成分が含まれていますが、「良いものだから」と言って飲みすぎるのは禁物です。

適量を守らないと、せっかくの健康効果が台無しになるだけでなく、かえって痛風リスクを高めてしまうこともあります。

ここまでお伝えしてきたカフェインの利尿作用を、ここで再確認しておきましょう。

適度なカフェイン摂取は尿と一緒に尿酸を排出する手助けになりますが、大量に摂ると体の水分バランスが崩れ、脱水状態に陥ることも。

水分が足りなくなると尿の量が減り、結果的に尿酸が血液中に濃縮されてしまいます。

これは痛風持ちの方にとって最も避けたい状況です。

コーヒーを飲むときは、同時に水分もしっかり摂るよう心がけましょう。

また、カフェインの刺激が思わぬ形で痛風発作のきっかけになることもあります。

特に、普段からたくさんコーヒーを飲んでいる方が、急に摂取量を減らすと、一時的に血管が縮み、尿酸の排出が滞ることがあるようです。

もしコーヒーの量を減らす必要があるなら、少しずつ段階的に減らしていく方が安心です。

甘いコーヒー飲料の習慣も要注意です。

砂糖やシロップがたっぷり入ったカフェラテやフレーバーコーヒーは、血糖値を急上昇させます。

この血糖値の急激な変動は、インスリンの働きを妨げ、間接的に痛風リスクを高める要因になります。

コーヒーは、シンプルなブラックや、砂糖なしのカフェオレなど、シンプルな飲み方が理想的です。

「では、どのくらいの量なら安心?」という質問をよく受けますが、一般的には1日3〜4杯程度が目安とされています。

もちろん、個人差もありますので、自分の体調や反応を見ながら調整するのが一番です。

カフェインに敏感な方や、夜眠れなくなる方は、午後からはデカフェに切り替えるなどの工夫も良いでしょう。

「シンプルな味を美味しく」「適量」に楽しむことが、コーヒーのメリットを最大限に受ける秘訣です。

コーヒーの種類で変わる影響!インスタント vs ドリップ

「お手軽派」と「こだわり派」、コーヒーはどちらがお好きでしょうか?

コーヒーにも様々な種類がありますが、特にインスタントコーヒーとドリップコーヒーでは、含まれる成分や体への影響が意外と違います。

痛風対策を考えるなら、この違いを知っておくと役立つかもしれません。

ドリップコーヒーの魅力は、豆から直接抽出するため、健康に良い成分をたっぷり含んでいること。

特にポリフェノールやクロロゲン酸といった抗酸化物質が豊富です。

これらの成分には炎症を抑える作用があり、痛風の痛みの原因となる炎症反応を和らげる可能性があります。

また、クロロゲン酸には尿酸の排出を促す効果も期待できるため、痛風持ちの方には嬉しい成分です。

一方、忙しい朝にさっと飲めるインスタントコーヒー。

便利さは抜群ですが、製造過程でポリフェノールの一部が失われることがあります。

また市販のインスタントコーヒーの中には、砂糖や植物性油脂などの添加物が含まれている製品も少なくありません。

特に個包装のスティックタイプには、知らず知らずのうちに砂糖や乳成分が加えられていることがあるので、成分表示をチェックする習慣をつけると良いでしょう。

カフェイン含有量にも注目したいところです。

一般的に、ドリップコーヒーの方がインスタントよりもカフェイン量が多い傾向にあります。

では、痛風対策にはどちらが良いのでしょうか?

健康成分の豊富さを重視するなら、ドリップコーヒーに軍配が上がります。

でも、「朝は時間がない」「オフィスではインスタントしか選択肢がない」という現実もあるでしょう。

そんな時は、シンプルな無糖・無添加のインスタントコーヒーを選べば、十分に健康的な選択になります。

カフェインの摂り過ぎにならないよう、適度な水分補給もお忘れなく。

時間に余裕がある休日には丁寧にドリップした香り高いコーヒーを、忙しい平日の朝には良質なインスタントコーヒーを選ぶなど、場面によって使い分けるのも一つの賢い方法かもしれませんね。

適切な飲み方とタイミング|ホット vs アイスの違い

暑い日のキンキンに冷えたアイスコーヒーも、寒い朝のほっと一息つけるホットコーヒーも、どちらも魅力的ですよね。

痛風対策を考えたとき、この2つにはどんな違いがあるのでしょうか?

温度の違いで、体への影響がどう変わるのかお話ししましょう。

ホットコーヒーの良さは、体を内側から温めてくれること。

血管が広がり、血流が良くなれば、腎臓での尿酸排出もスムーズに。

まるで体の中の下水道が渋滞から解放されるような感覚です。

さらに、熱いお湯で抽出することで、痛風対策に役立つポリフェノールやクロロゲン酸といった成分も豊富に引き出されます。

痛風のきっかけともなるストレスを、コーヒーの香りで和らげる効果も期待できます。

一方、アイスコーヒーは暑い季節には欠かせない爽快感がありますが、痛風対策という観点ではいくつか気をつけたいポイントがあります。

冷たい飲み物は胃腸を冷やし、一時的に体の循環を滞らせることがあるため、尿酸の排出がやや鈍くなることがあります。

また、冷水抽出や急冷されたコーヒーは、ホットに比べると健康成分の抽出量がやや少なめになるようです。

「でも夏は冷たいものが飲みたい…」という方は、ホットコーヒーを淹れてから冷やす方法がおすすめです。

こうすれば有効成分をしっかり抽出した上で、爽やかな飲み心地も楽しめます。

結局のところ、痛風対策としてはホットコーヒーに軍配が上がりますが、「好きな飲み方」も大切な要素です。

水分補給を忘れず、季節や体調に合わせて、ホットとアイスを上手に使い分けてみてはいかがでしょうか。

痛風の人におすすめのコーヒーの飲み方

痛風予防に効果的なコーヒーの飲み方

ブラック推奨?砂糖やミルクはアリかナシか?

「痛風が気になるけど、コーヒーは好きだからやめたくない…」

そんな方にとって、コーヒーの飲み方は実は重要なポイントです。

ブラックで飲むべきか、それとも砂糖やミルクを入れても大丈夫なのか、気になりますよね。

結論から言うと、痛風予防を第一に考えるなら、余計な添加物なしで、コーヒー豆本来の健康成分を余すところなく摂取できる「シンプルなブラックコーヒー」が最も理想的です。

特にクロロゲン酸などのポリフェノールは、尿酸の排出を助け、炎症を抑える効果が期待できます。

また、ブラックコーヒーに含まれる成分はインスリンの働きを改善する可能性もあり、糖尿病と深い関係のある痛風のリスク低減にも一役買っています。

「でも、苦いのは苦手…」という方も多いかもしれません。

ここで注意したいのが砂糖の使用です。

砂糖、特に果糖(フルクトース)を含む甘味料は、体内で分解される過程で尿酸の産生を促進してしまいます。

つまり、せっかくのコーヒーの良い効果を打ち消すだけでなく、痛風リスクを高めてしまう可能性があるのです。

市販のスイーツ感覚のコーヒードリンクやフレーバーシロップたっぷりのカフェラテは要注意です。

甘さがどうしても欲しい場合は、少量のはちみつやステビアなどの代替甘味料を検討してみるのも一つの手です。

砂糖よりも血糖値への影響が少ないものを選ぶと良いでしょう。

「ミルクはどうなの?」という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

実は、低脂肪乳や無脂肪乳は、適量であれば痛風対策にむしろプラスになる可能性があります。

牛乳に含まれるカゼインなどのタンパク質は、尿酸の排出を促進する作用があるという研究結果もあります。

ただ、砂糖入りのフレーバーミルクや、甘いトッピングがたっぷりのカフェラテ系には糖分が多く、痛風リスクを上げる可能性があるため注意が必要です。

やはり痛風予防のためのコーヒーの飲み方は、”シンプル・イズ・ベスト”。

ブラックが一番で、どうしても苦みが気になるなら少量の低脂肪ミルクを足す程度に抑えるのがおすすめです。

砂糖やシロップ、ホイップクリームなどの甘いトッピングは、特別な日の楽しみにとっておく、というのも良いですね。

コーヒーと一緒に摂ると良い飲み物・食べ物

コーヒーと相性抜群!痛風の味方となるヘルシースイーツ

「香り高いコーヒーと一緒に甘いものを楽しみたいけれど、痛風を考えるとスイーツは我慢しなくてはダメ?」決してそんなことはありません。

重要なのは「何を選ぶか」ですから、ここではおすすめのコーヒーのお供をご紹介したいと思います。

痛風対策の強い味方となるのが、砂糖の使用を控えた低糖質スイーツです。

最近のスーパーやコンビニでは、ラカントやエリスリトールといった、血糖値を急上昇させにくい甘味料を使った商品が増えています。

例えば、アーモンドやくるみを使った低糖質クッキーは、糖分が少なく、良質な脂質とビタミンEを含む健康的な選択肢。

これらには抗酸化作用もあり、体の炎症を抑える助けになります。

ただし、ナッツ類はカロリーが高めなので、一度に食べる量には気をつけましょう。

しっとり柔らかい食感が恋しいなら、豆乳プリンや寒天ゼリーがおすすめです。

豆乳は動物性脂肪を含まず、植物性たんぱく質が豊富。

痛風を悪化させる心配が少なく、腸内環境も整えてくれます。

寒天は食物繊維の宝庫で、糖質がほとんどないのに満足感があるのが魅力。

フルーツを添えるなら、果糖の多いバナナやマンゴーは控えめに、代わりにブルーベリーやいちごなどの低糖質ベリー類を選ぶと良いでしょう。

手軽に作れるスイーツとしては、無糖ヨーグルトにベリー類やナッツをトッピングするのはいかがでしょうか。

ヨーグルトの乳酸菌は腸内環境を改善し、間接的に尿酸の代謝にも良い影響を与えます。

小さな粒のブルーベリーには強い抗酸化力があり、苦みのあるコーヒーとの相性も抜群です。

一方で、クリームたっぷりのケーキやシロップ漬けのパフェなど、市販の甘いスイーツには大量の砂糖や果糖が含まれており、血糖値を急上昇させ、結果的に尿酸値も上げてしまいがちなので要注意です。

「フルーツたっぷり」と書かれていても、缶詰やシロップ漬けの果物には果糖がたくさん含まれています。

見た目に惑わされず、成分をしっかりチェックする習慣をつけましょう。

痛風があっても、甘いものが完全に禁止されているわけではありません。

ここでご紹介したような体に優しいスイーツを上手に取り入れながら、「心の栄養」となる贅沢なコーヒータイムをお楽しみくださいね。

痛風予防には水分補給が重要!適切な摂取量とポイント

私たちの体は約60%が水分でできています。

特に痛風に悩む方にとって、この水分補給がとても重要な鍵を握っているのです。

なぜなら、体内の尿酸は腎臓を通して尿と一緒に排出されるため、十分な水分があれば尿の量も増え、余計な尿酸を体の外に出しやすくなります。

逆に水分が足りないと、尿が濃縮されて尿酸が結晶化しやすくなり、あの激痛を伴う痛風発作を引き起こしかねません。

「じゃあ、どれくらい水分を取ればいいの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。

健康な成人の場合、1日あたり2〜2.5リットルが理想とされています。

この量には食べ物から摂る水分も含まれているので、純粋に飲み物として摂るべき量は1.5リットル以上。

500mlのペットボトル3本分と考えれば分かりやすいでしょう。

特に水分補給が大切なタイミングがあります。

朝起きたとき(夜の間に汗や呼吸で失われた水分を補給)、食事の前後(消化を助ける)、入浴後(汗で失われた水分の補給)、そして運動後(同じく失われた水分の補充)です。

これらの時間を目安に、意識して水分を摂るようにしましょう。

痛風予防に最適な飲み物は何でしょうか?

真っ先に挙げられるのは、やはり水です。

余計な成分が入っていないので、腎臓への負担が最も少なく、尿酸排出に最も効果的です。

夏場なら麦茶も良いですね。

また、緑茶も抗酸化作用のあるカテキンが含まれており、炎症を抑える効果も期待できるのでおすすめです。

カフェインが気になる方は、麦茶や炭酸水(無糖)を選ぶのも良いですね。

水分補給の方法にも少しコツがあります。

一度にガブガブ飲むよりも、コップ1杯程度(200ml前後)をこまめに分けて飲む方が効果的です。

のどが渇いたと感じる頃には、すでに軽い脱水状態になっている可能性もあるので、喉の渇きを感じる前に、定期的に水分を摂る習慣をつけるといいですね。

特に暑い季節や運動時、お風呂上がりなどは、いつもより多めの水分を意識して摂りましょう。

このように、水分補給は痛風予防の基本中の基本。

シンプルながら、適切な水分補給はお薬を飲むのと同じくらい大切なことですから、日々の生活に取り入れてみてくださいね。

コーヒー以外の痛風予防に役立つ飲み物

痛風対策におすすめのドリンク

低脂肪乳・緑茶・炭酸水は痛風予防に効果的?

「痛風に悩んでいるけど、毎日何を飲めばいいの?」そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

コーヒーが意外と痛風に良いことをお伝えしてきましたが、実は他にも尿酸値を下げるのに役立つ飲み物があるんです。

日々の飲み物選びを少し工夫するだけで、痛風対策がぐっと充実しますよ。

まず知っておきたいのが、低脂肪乳や無脂肪乳の効果です。

「牛乳が痛風に良い?」と意外に思われるかもしれませんが、実は牛乳に含まれるカゼインやホエイといったタンパク質には、尿酸の排出を助ける力があります。

ある研究によると、毎日コップ1杯の牛乳を飲む習慣がある人は、そうでない人に比べて痛風発作のリスクが低いという結果も出ています。

特に脂肪分を減らした低脂肪タイプなら、余計なカロリーを気にせず取り入れられるのも嬉しいポイントです。

次に緑茶も痛風対策の強い味方です。

日本人にとってなじみ深い緑茶には、カテキンという抗酸化成分が豊富に含まれています。

このカテキンには炎症を抑える作用があり、痛風発作の原因となる関節の炎症を和らげる効果が期待できるのです。

また、緑茶の持つ穏やかな利尿作用は、老廃物である尿酸を体外に排出する手助けにもなるので、朝のコーヒーと、昼食後や午後の緑茶、という組み合わせは理想的です。

「水ばかりじゃ飽きてしまう…」という方には、無糖の炭酸水がおすすめです。

あの心地よい刺激が水分補給を楽しくしてくれます。

炭酸ガスには利尿作用があり、尿酸の排出を促進する効果が期待できます。

最近はスーパーやコンビニでも手に入りやすくなったプレーンタイプの炭酸水は、カロリーゼロで余計な添加物も含まれていないので、安心して飲めます。

レモンやライムを少し絞ったり、ミントの葉を加えれば、さらに爽やかな風味が楽しめますね。

コーヒーだけでなく、自分の好みに合ったドリンクを見つけて楽しく水分補給を続けてみてくださいね。

アルコールやジュースは痛風にどう影響する?

ビールや日本酒は痛風リスクを高める?

「痛風持ちだけど、たまには一杯やりたい…」そんな思いを抱える方も多いでしょう。

残念ながら、痛風とアルコールの相性はあまり良くありません。

特にビールや日本酒といった発酵性アルコール飲料は、尿酸値を急上昇させる可能性があり、あの激痛を伴う痛風発作の引き金になることも。

ここでは、なぜアルコールが痛風に悪いのか、詳しく見ていきましょう。

ビールが痛風の大敵と呼ばれる最大の理由は、その中に含まれるプリン体です。

麦芽やホップなどの原料や発酵過程で生じるプリン体は、体内で代謝されると尿酸へと変わります。

例えば、中ジョッキ1杯のビールで、レバー約30gに相当するプリン体を摂取することになるという研究結果もあるのです。

さらに厄介なことに、ビールに含まれるアルコール自体も尿酸の排出を邪魔します。

つまり、「プリン体を取り込みつつ、尿酸を排出できなくする」という二重の悪影響があるわけです。

これは痛風持ちの方にとって、最も避けたい状況といえるでしょう。

「では日本酒なら大丈夫?」と思われるかもしれませんが、日本酒もビールほどではないにせよ油断できません。

日本酒のプリン体含有量はビールより少ないものの、アルコールの影響は同じです。

体はアルコールの分解を優先するため、尿酸の処理が後回しになります。

また、アルコールが分解される際に生じる乳酸が、腎臓での尿酸排出と競合し、結果として尿酸が体に溜まりやすくなるのです。

もう一つの問題は、アルコールの利尿作用による脱水リスクです。

「お酒を飲むと頻繁にトイレに行きたくなる」という経験をした方も多いと思いますが、

これはアルコールが体内の水分を奪い、尿として排出させるためです。

水分が足りなくなると尿の量が減り、尿酸の濃度が上がって結晶化しやすくなります。

これが痛風発作を誘発するのです。

最近では「プリン体ゼロ」「糖質オフ」などの表示があるビール風飲料も人気ですが、ここで誤解してはいけないのは、アルコール自体の影響です。

プリン体がゼロでも、アルコールそのものが尿酸の排出を妨げるという事実は変わりません。

「プリン体ゼロだから安心」と大量に飲むのは危険です。

痛風と診断された方や尿酸値が高めの方には、正直なところアルコールはできるだけ控えることをお勧めします。

どうしても社交上必要な場合は、量を最小限に抑え、アルコールを飲む間にもこまめに水や炭酸水を飲んで水分を補給するのが賢明です。

「百薬の長」と言われるお酒ですが、痛風持ちの方にとっては「諸刃の剣」ともいえるのです。

果糖入りジュースの意外な落とし穴

「フルーツジュースは体に良い」というイメージをお持ちの方がいます。

確かに果物には様々な栄養素が含まれていますが、痛風を気にする方にとって、実はジュースには意外な落とし穴が隠れています。

特に注目すべきは「果糖」という糖分です。

果糖(フルクトース)は、りんごやオレンジなどの果物に自然に含まれる甘味成分ですが、体内での代謝過程で尿酸を生み出してしまうという特性があります。

また、果糖が代謝される過程で産生される乳酸が、尿中への尿酸排出を邪魔することで、尿酸値が上がってしまうとも言われています。

研究によると、果糖の摂取量が多い人ほど尿酸値が高くなる傾向があり、痛風のリスクも上昇することが明らかになっています。

市販のフルーツジュースの問題点は、果物そのものより果糖の濃度が高いことです。

例えば、オレンジ1個を食べる場合と、オレンジジュース1杯を飲む場合を比べてみましょう。

ジュース1杯には2〜3個分のオレンジが使われていることが多く、果糖の摂取量が自然と多くなります。

さらに、多くの商品には砂糖やブドウ糖果糖液糖などが加えられており、実際の糖分量はかなりのものに。

「100%果汁」と表示されていても油断はできません。

また果糖には、血糖値を急激に上げにくい半面、中性脂肪を増やしやすいという特徴もあります。

これは肥満やメタボリックシンドロームにつながりやすく、結果的に痛風の悪化要因となります。

「健康のためにジュースを選んでいたのに…」と感じる方も多いのではないでしょうか。

もちろん、果物そのものを適量食べることは健康的な食習慣の一部です。

果物をそのまま食べる場合は、食物繊維も一緒に摂取できるため消化吸収がゆるやかになり、また一度に食べられる量にも自然と限度があります。

問題は「飲む果物」の形態にあるのです。

ではどうすれば良いのでしょうか?

痛風予防を考えるなら、日常的な飲み物は水やお茶、無糖の炭酸水など、糖分を含まないものを選ぶのが一番です。

どうしてもジュースが飲みたい場合は、果糖の少ないものを選び、量も控えめにすることをお勧めします。

また、レストランやカフェでドリンクを注文する際も、無糖や低糖の選択肢を探してみましょう。

一杯のジュースには意外な量の果糖が潜んでいます。

日頃の飲み物選びを少し意識するだけで、痛風リスクをぐっと下げることができるのです。

あなたの体を守るため、今日から飲み物の選択を見直してみませんか?

まとめ|痛風でもコーヒーは飲んでいい?

結局のところ、コーヒーは痛風に良いのか?

飲み方次第で痛風リスクをコントロールできる

結論から言えば、適切な飲み方を守れば、コーヒーは痛風予防に役立つ可能性がある飲み物です。

かつては「カフェインが体に悪いのでは?」というイメージもありましたが、近年の研究では、コーヒーに含まれるポリフェノールやカフェインが尿酸の排出を助けたり、炎症を抑えたりする作用を持つことがわかってきました。

特に、ブラックコーヒーを1日2〜4杯程度飲む習慣は、尿酸値の安定や痛風発作のリスク軽減につながる可能性があります。

カフェインには利尿作用があり、尿とともに尿酸を排出する働きが期待できます。

また、クロロゲン酸などのポリフェノールは抗酸化作用があり、炎症を抑える点でも痛風にとってプラスに働きます。

ただし、どんなに体に良いとされるコーヒーでも、飲みすぎたり、甘いコーヒー飲料として摂取したりすると逆効果になる可能性があります。

砂糖やシロップが多く含まれたドリンクは、血糖値の乱れや尿酸値の上昇を引き起こす原因になり得るため注意が必要です。

また、コーヒーの飲みすぎはカフェインの過剰摂取や脱水を招くおそれもあるため、「適量を守ること」がとても重要です。

さらに、コーヒーとあわせて日常の水分補給や食生活を見直すことも、痛風予防には欠かせません。

コーヒーだけに頼るのではなく、水やお茶などをしっかり取りながら、バランスの取れた食生活を心がけることが大切です。

つまり、「痛風でもコーヒーは飲んでいいの?」という質問には、”正しく飲めばむしろ良い影響がある”と言えるでしょう。

日々のコーヒータイムを、健康を意識した時間に変えていくことで、痛風と上手に付き合うヒントが見つかるかもしれません。

食生活全体を見直すことが最も重要

痛風予防の本質は、実は食卓全体にあります。

痛風は尿酸値が長期間高い状態が続くことで発症リスクが高まる病気。

コーヒーの飲み方を工夫するだけでなく、日々の食事内容を総合的に見直すことこそが、本当の対策といえるでしょう。

「何を避けるべきか」を知ることは、痛風対策の第一歩です。

レバーやホルモン、白子、魚卵といったプリン体の多い食材、体内で尿酸に変わりやすいため、頻繁な摂取は控えめに。

また、意外と盲点になりがちなのが、甘いお菓子やジュース、果糖たっぷりの加工食品など糖質の多い食べ物で、これらは尿酸の産生を促進して、尿中への尿酸排出を抑制して、痛風リスクを高めます。

「健康のため」と飲んでいる果汁100%ジュースも、実は注意が必要です。

一方で、積極的に取り入れたい食材もあります。

野菜や海藻、きのこ類は低カロリーでミネラルや食物繊維が豊富。

これらは腸内環境を整え、体内の老廃物(尿酸も含む)の排出をサポートします。

また、低脂肪乳製品や豆腐などの植物性タンパク質は、動物性タンパク質に比べて体への負担が少なく、痛風持ちの方の強い味方です。

水分もたっぷり摂って、尿酸を体外に出しやすい環境を整えましょう。

忘れてはならないのが、適正体重の維持です。

余分な体重は腎臓に負担をかけ、尿酸の排出を妨げます。

また、肥満は痛風だけでなく、糖尿病や高血圧といった他の生活習慣病のリスクも高めます。

適量のコーヒーには食欲を抑える効果もあるため、上手に取り入れることで体重管理のサポートになる可能性もありますが、バランスの取れた食事と適度な運動が何よりも大事です。

痛風対策は「これさえ食べなければ」「これだけ食べれば」といった単純なものではなく、食生活全体を通じての選択の積み重ねです。

美味しく楽しく食べながらも、体に優しい選択肢を少しずつ増やしていくことが、長期的な健康につながります。

コーヒーと痛風の関係を知ることを一つのきっかけとして、これから日々の食卓をちょっと見直してみませんか?

小さな変化の積み重ねが、あなたの体を守る大きな力になるはずです。